[筆記] 獨處30分鐘:環境越安靜,內心越吵雜

哲學家帕斯卡曾說:「人類所有的問題,都源於他無法獨自一人在房間裡安靜地待上30分鐘。」

我們時常誤解,以為解決了所有外部問題就能獲得快樂,但真正的平靜,其實源於內心的轉變。

本文參考自兩則Youtube,連結放在文章最後。

我們對快樂的普遍誤解

七屆 F1 世界冠軍 Lewis Hamilton 在事業頂峰時感到空虛,坦言感覺「缺少了某些東西」(something missing);而矽谷思想家 Naval Ravikant 則向世人拋出一個尖銳提問:「如果你這麼聰明,為什麼你不快樂?」(if you're so smart how come you aren't happy?)。這兩位身處不同領域的頂尖人物,不約而同地指向了一個深刻的真相:我們對快樂的普遍理解,從根本上就存在誤區。

——真正的快樂與平靜,並非來自於解決永無止境的外部問題,而是源於內心的轉變與自我接納。

1. 陷阱:為何外在成就無法滿足我們?

許多人將一生奉獻給追求事業、財富或名聲上的成功,相信這些目標達成之時,就是快樂降臨之日。然而,Lewis Hamilton 的親身經歷揭示了這個模式的根本缺陷。

1.1. 快樂的短暫性

Hamilton 形容,贏得冠軍後的快樂是「非常短暫的」(so shortlived)。一個極度緊張的比賽週末過後,隨之而來的往往是巨大的失落感 (a huge come down)。這種劇烈起伏形成了一種「情緒的雲霄飛車」(emotional roller coaster),讓人難以獲得穩定的內在狀態。這或許也是你在達成某個重要目標後,內心感到一絲失落的原因。

核心洞見: 依賴外在成就所獲得的快樂,其本質是短暫且不穩定的。它像是一劑短效的興奮劑,藥效過後,空虛感便會重新襲來。

1.2. 永無止境的外部問題

我們普遍認為,「獲得平靜的方式是解決所有外部問題」(the way we think you get peace is by resolving all your external problems)。Naval Ravikant 指出,這是一個根本性的錯誤,因為「外部問題是無限的」(there's unlimited external problems)。

試圖透過解決所有外部問題來尋求內心平靜,就像在玩一場永無止境的「打地鼠遊戲」。每當你解決一個問題,新的問題又會從別處冒出來。這是一條永遠走不通的路。

1.3. 尋求認可的驅動力

許多人追求成功的深層動機,並非完全來自內在的熱情。Hamilton 回憶自己的童年,他努力比賽是為了「看到父親臉上的笑容」,為了「被接納」(be accepted) 和「被欣賞」(be appreciated)。

當我們的驅動力建立在他人反應之上時,我們的價值感就變得極不穩固。這種對外部認可的渴望,使我們將定義自身價值的權力交到了別人手中。

反思一下,你目前追求的目標,有多少是為了內在的滿足,又有多少是為了尋求他人的認可?

Lewis Hamilton 的親身經歷,完美印證了 Naval Ravikant 的核心觀點:向外追尋是一條死胡同。那麼,真正的出路在哪裡?答案就在我們的內心。

2. 轉向內在:平靜的真正源頭

當外部世界無法提供持久的滿足感時,唯一的出路便是向內探索。這並非逃避現實,而是從問題的根源著手。

2.1. 唯一的解決之道:由內而外的轉變

Naval Ravikant 提出了一個顛覆性的結論:「真正獲得平靜的唯一途徑是在內心,透過放棄『問題』這個概念」(the only way to actually get peace is on the inside by giving up this idea of problems)。

這意味著,與其耗費心力去改變無窮無盡的外部世界,不如專注於改變我們自己。正如他所說:「改變自己比改變世界更容易」(it's easier to change yourself than to change the world)。

真正的力量來自於改變我們看待和回應世界的方式,而非改變世界本身。

2.2. 重新定義快樂與平靜

為了更好地向內探索,我們需要重新理解「快樂」與「平靜」的關係。Naval 提供了一個極具洞見的定義:

對我來說,平靜是靜止的快樂,而快樂是運動中的平靜 (peace is happiness at rest and happiness is kind of Peace in motion)。

這個定義揭示了兩者之間的層次關係:

- 平靜 (Peace): 是一種更根本、更持久的內在狀態。它是我們大部分時間裡真正渴望的。

- 快樂 (Happiness): 是平靜狀態在特定活動中的展現。

這意味著,我們的首要目標應該是追求「平靜」。當你內心平靜時,你可以隨時將它轉換為快樂的體驗;但如果內心充滿焦慮,任何外在的快樂都將是短暫的。因此,追求平靜應是我們的基礎工程,而快樂則是這座堅固建築上自然綻放的美景。

既然我們理解了內在平靜的重要性,接下來將探討幾種能夠幫助我們達成這個目標的具體實踐方法。

3. 如何培養內在平靜:三種實踐方法

培養內在平靜並非一蹴可幾,它需要刻意練習。

3.1. 方法一:學會獨處的力量

哲學家帕斯卡曾說:「人類所有的問題,都源於他無法獨自一人在房間裡安靜地待上30分鐘。」

Naval 將「學會獨處並享受它」視為一種現代人可以獲得的「超能力」(a superpower)。在智慧型手機普及的時代,我們幾乎失去了獨處和感受無聊的能力。然而,正是在這些不受干擾的時刻,我們才能:

- 深入思考: 真正理解自己相信什麼、不相信什麼。

- 自我對話: 聆聽內心的聲音,而不是被外界的噪音淹沒。

3.2. 方法二:冥想——「無所事事的藝術」

Naval 將冥想的核心定義為「無所事事的藝術」(the Art of Doing Nothing)。其本質極其簡單:「坐下,閉上眼睛,無論發生什麼都順其自然。」

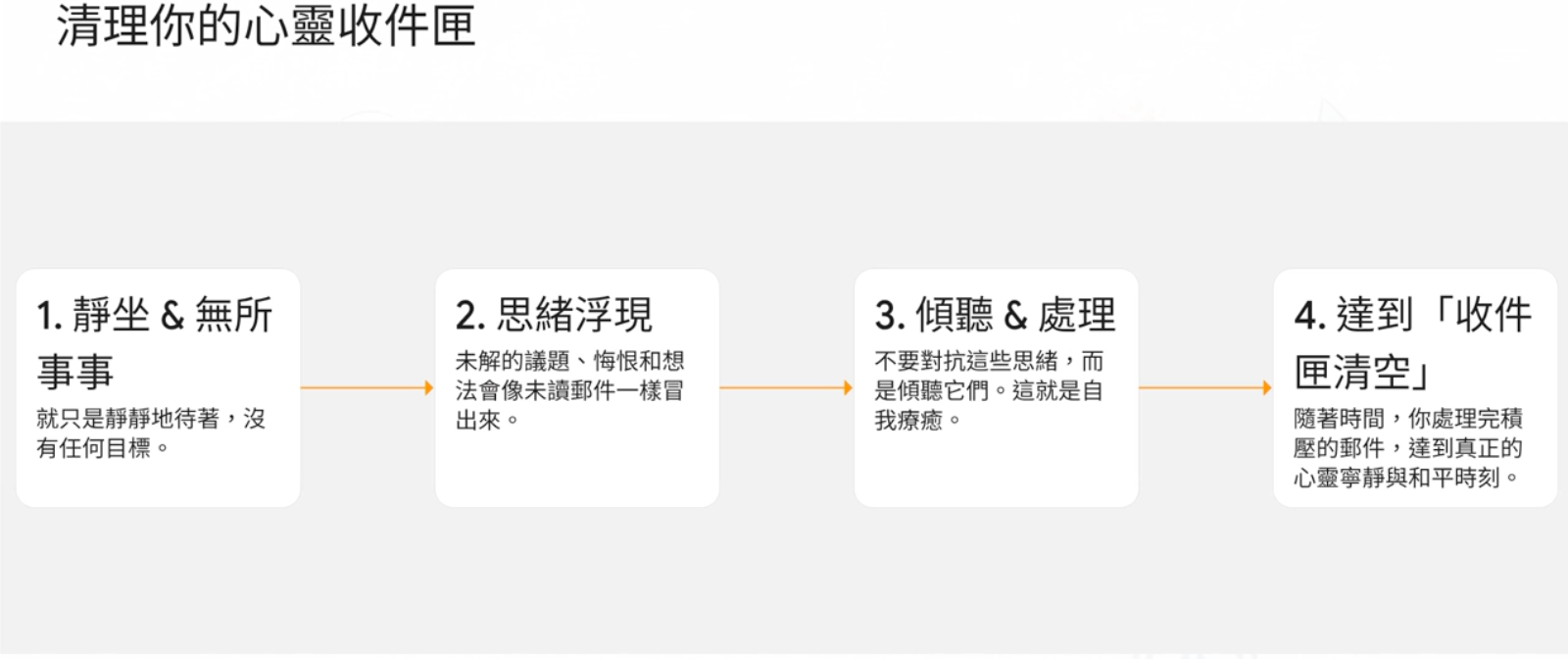

如果你曾嘗試冥想卻因思緒紛亂而放棄,Naval 的這個比喻或許能讓你豁然開朗。他用一個生動的「電子郵件收件匣」比喻來解釋冥想的過程:

初始階段

剛開始靜坐時,過去未處理的問題、遺憾和念頭會像未讀郵件一樣不斷湧現。這會讓人感到困難和害怕,許多人因此放棄。

處理過程

這其實是一種自我療癒 (self therapy)。你需要做的不是壓抑這些念頭,而是靜靜地傾聽自己,逐一「處理」這些郵件。

最終目標

最終,你會達到「收件匣清空」(inbox zero) 的狀態。內心的喋喋不休會逐漸減弱,你將能體驗到真正的寧靜時刻。

對我最大的啟發

自從開始使用藍牙耳機與追蹤多個 podcast 之後,移動的時候、排隊等餐的時候都在聽,誇張一點連刷牙都在聽。看完以上論述,讓我開始學習在房間內關掉聲音,就如同他所說的,內心的聲音開始「溢出」,環境越安靜,內心的聲音就越明顯。一開始很難受,稍微忍耐後漸漸適應,開始逐一「開啟」這些壓在內心深處的「未讀信件」,只是,我還不一定有辦法處理。